Le soleil jaune poursuit sa lente course derrière l’horizon.Les dernières feuilles ambrées ont tapissé le sol, gardant dans leur ventre l’écho d’une chaleur tiède d’automne, avant les neiges cendrées qui s’annoncent.

D’autres nuances d’ocre poussent, sous la forme de fleurs, d’arbres, et d’arbustes jaunes aux jaunes épines. On pourrait compter les milliers de graines et de spores acides à en perdre le compte, à en perdre la tête. Lorsqu’un feu se consume, plus loin encore, les flammes reprennent. Le grondement de la terre illumine le crépuscule.

Le sable dans le sablier a formé sa pyramide.

A l’intérieur de leur cage, les tigres dorés de Borges retracent encore leur chemin ∞ fois emprunté, obstinés, accomplissant avec une frénésie déterminée leur destinée répétitive. Leurs rayures cachent peut-être l’écriture divine [1].

Au cœur des fils tendus de grand-mère à père, de père à fils, les cellules multiplient leur dégénérescence. Les bords émeraudes de la nébuleuse empiètent déjà sur la rétine et le globe se couvre d’un brouillard épais. La cécité s’installe pendant que les pages de la bibliothèque sans fin se couvrent d’une poussière bleue et fine, et pourtant, en constellations éparses, reste le jaune.

*

Lorsque viendront les temps obscursChantera-t-on toujours ?Oui, on chantera toujours.Sur l’arrivée des temps obscurs [2].

*

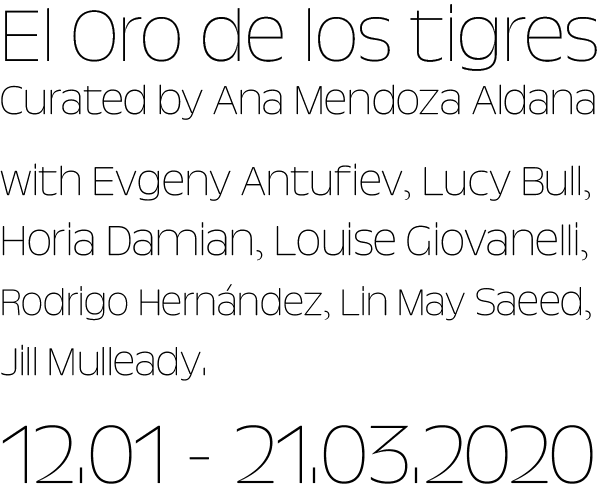

Jorge Luis Borges est connu pour ses récits aussi denses que brefs, peuplés de jeux de miroirs, de labyrinthes, et de son amour immense pour la philologie. Pour l’écrivain, le temps est continuum spatio-temporel [3]. Entre juin et août 1977, Borges (1899-1986), fait un cycle de conférences au Teatro Coliseo à Buenos Aires. La Ceguera(La Cécité) est la septième et dernière intervention [4].

La Ceguera part d’une histoire personnelle : Borges sait très jeune qu’il deviendra aveugle. Dans cette conférence, ainsi que dans le poème écrit quelques années plus tôt, El oro de los tigres (1972) [5], il rend hommage à cette cécité qu’il décrit non pas comme une lente descente à l’obscurité (comme si quelqu’un éteignait progressivement la lumière), mais plutôt comme la perte graduelle des couleurs.

Le Rouge et le Noir, comme il déclare dans la conférence, sont des couleurs que Borges regrette. L’auteur n’est jamais plongé dans le noir total, le monde lui apparaît constamment enveloppé d’un bleu et d’un vert qui semblent avoir perdu leur éclat, un gris sale s’est substitué au blanc... Le jaune pourtant est la seule couleur à n’avoir rien cédé à la cécité. L’éclat du jaune, son rayonnement solaire, restent intacts. La couleur devient alors un fidèle compagnon, prêt à resurgir dans les souvenirs les plus heureux de l’écrivain : la contemplation des fauves au zoo, l’or de leur peau feutrée chatouillant son regard d’enfant.

Après ces lectures, il y a plus d’un an, soudain pour moi aussi, le jaune m’apparaissait un peu partout : dans les manifestations qui ont secoué la France en novembre 2018, et dont des équivalents semblent gronder, comme les répliques d’un même tremblement, ailleurs dans le monde depuis : en Algérie, en Bolivie, à Hong-Kong, au Liban, au Chili ; dans la lecture d’écrits féministes d’il y a plus de cents ans [6]; dans les feux qui ont consumé une bonne partie de l’Amazonie, de la Californie, de l’Australie ; et, à l’instant où j’écris ces lignes, dans les feuilles mortes qui recouvrent les trottoirs de Paris.

Un jaune récurrent devenu hypertexte, incarné et physique : un révélateur des vagues qui secouent le réel.

Les artistes invités à participer à cette exposition, partagent tous un rapport au temps au-delà de l’immédiat et de l’instantané. Leur travail puise ses racines dans la littérature, les contes de civilisations anciennes et les formes archétypales que celles-ci ont produites. Un passé et des histoires qui se superposent et convergent avec notre présent.

Evgeny Antufiev (1986, Kyzyl, Russie) mène une pratique intuitive de l’art. L’artiste russe s’intéresse tout particulièrement à la question de l’éternité et aux récits étiologiques (il reprend par exemple les légendes des peuples nomades de son Touva natal, en Sibérie), qu’il réinvente à sa manière. Ornées parfois de pierres semi-précieuses, d’os et de dents d’animaux qu’il collectionne, les sculptures gardent pourtant la trace de leurs imperfections.

Les peintures virtuoses de Lucy Bull (1990, New York) font appel à l’histoire de l’abstraction et de la peinture. Les visions colorées hallucinées qu’elle produit semblent à mi-chemin entre le rêve et les images numériques imaginées par les intelligences artificielles. Sur ses toiles, pourtant abstraites, on pourrait y voir des fleurs qui s’ouvrent, des poissons qui nagent, des insectes qui s’agitent ou des tigres qui guettent— on imagine leur mouvement, on croit y écouter le bruissement de leurs ailes, ou anticiper la déchirure de leurs griffes.

Horia Damian (1922, Bucharest – †2012, Paris) artiste roumain, ayant longuement vécu à Paris, mena une recherche intense sur des formes et des couleurs simples rattachées à son intérêt pour les paysages cosmiques, l’architecture et la géométrie de cités stellaires, et des rapports entre micro et macrocosme. The Hill ou La Colline est l’un de ses projets majeurs : comme en témoigne le nombre important de dessins préparatoires, l’artiste imagine les courbes d’une colline devant représenter toutes les autres collines. Réalisée en polystyrène, à la surface duquel est disposée une multitude de sphères en papier, recouverte de résine jaune, La Colline que l’on peut lire à la fois comme objet et lieu nouveau, est installée en 1976 devant le Guggenheim à New York.

La peinture de Louise Giovanelli (1993, Londres) s’inspire autant de la culture cinématographique que de la peinture de la Renaissance. De toile en toile se répète souvent un même motif avec quelques variations :la surface est grattée, la couleur altérée, un peu comme s’il s’agissait de plusieurs tirages d’une même photographie ou de la projection d’un film dont le passage du temps aurait endommagé la pellicule. Sur une peinture peuvent alors cohabiter un cliché d’Elizabeth Taylor révélant la cicatrice de la trachéotomie qu’a subi l’actrice, et une image dévotionnelle de décollation de martyr.

Qu’il s’agisse de ses sculptures, de ses volumes ou de ses peintures, les pièces de Rodrigo Hernández (1983, Mexico DF) fonctionnent comme un condensé de sens. Une même idée, un mot (sa signification et son écriture), une image, est explorée de manière simultanée sous divers angles. Les formes les plus simples servent alors souvent à donner corps ou relief à une panoplie d’associations mentales. Les pièces fonctionnent comme des œuvres-mot-image-valise...

Les temps sont obscurs dans les peintures de Jill Mulleady (1980, Montevideo) où coexistent souvent diverses époques (leurs architectures, leurs personnages habillés à la mode, leur nourriture, leurs excès, leur faune domestique ou sauvage) de manière toujours inquiétante. Dans Fight-Or-Flight un rat géant chevauche un cheval au-dessus d’une ville lambda : Les Cavaliers de l’Apocalypse n’auraient peut-être pas le visage attendu.

Lin May Saeed (1973, Würzburg), artiste engagée et antispéciste, mène une réflexion profonde sur des questions écologiques et la cause animale. Ses pièces, souvent réalisées en polystyrène — matériau qui par sa très lente décomposition survivra au bois, au fer, au marbre, et à la plupart des matériaux nobles généralement employés dans la sculpture classique — empruntent le vocabulaire iconographique des civilisations antiques et des mythologies millénaires, et imaginent un avenir où hommes et bêtes vivent désormais en paix.

-------------------

1. Dans l’Écriture du dieu, un dieu d’une civilisation précolombienne aurait inscrit une phrase divine capable de conjurer tous les maux de la fin des temps dans les taches d’un jaguar. Jorge Luis Borges, La escritura del dios, dans El Aleph, ed. Emecé, 1949

2. Traduction libre du poème Motto de Bertolt Brecht, dans Svendborgdigte, section II, 1939.

3. « Le temps est un fleuve qui m’entraîne, mais je suis le fleuve. C’est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre ; c’est un feu qui me consume, mais je suis le feu. Pour notre malheur le monde est réel, et moi, pour mon malheur je suis Borges. » Jorge Luis Borges, Obras completas, Emecé, Buenos Aires, 1996. 816 p.

4. La conférence est visible dans son intégralité sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=LLjd2eo62II.

5. El oro de los tigres, ed. Emecé, 1972, 168 p.

6. The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman (1892), mais j’ai constaté également que c’est la couleur jaune qui revient le plus souvent dans Mrs. Dalloway de Virginia Woolf

PRESS ARTICLES:

Contemporary Art Daily

The Artnewspaper FR